エッセイ VOL,2 令和7年12月

短 歌 雑 感

五十歳頃から、短歌を始めた。最初は川柳から始めたのだが、作品の面白さの点で私には「短歌」が向いていたようだ。最初は俵万智のベストセラー「サラダ記念日」を読んだ。

歌集のタイトルとなっている歌。「この味がいいねと君が言ったから七月六日はサラダ記念日」。有名な一首だが、サラダは実は“唐揚げ”だとのこと。学校で教わった短歌は、明治の若山牧水や石川啄木で、現代人の私には古臭いものだったが、当時二十五歳の女性の口語短歌はこれまでの短歌とは全く異なる清新でみずみずしかった。以下、私が注目した俵万智の歌。(一)「嫁さんになれよ」だなんてカンチューハイ二本で言ってしまっていいの (二)「また電話しろよ」「待ってろ」いつもいつも命令形で愛を言う君 (三)この曲と決めて海岸沿いの道とばす君なり「ホテルカリフォルニア」 (四) 「愛人でいいのとうたう歌手がいて言ってくれるじゃないのと思う」

短歌は基本五七五七七の三十一音で詠む。短い音数だから学校で教えられた歌を覚えているかというとそれはない。文語体の歌は初心者には馴染まない。世代にもよるだろうが、日常の話ことばで詠まれていることと、現代人の感性に響いたからこそ、二百八十万部も売れたのだと思う。俵万智は高校の国語教師だった。その感性を基に実体験やそれを脚色して短歌作品に仕上げるという作業を行っている。つまり、すべての作品が事実というわけではなく、嘘も混ぜ込んであるということだ。わたしが短歌を始めたひとつの理由は、実体験プラス虚構もあり、というところに魅力を感じたからだ。

ふたつ目の理由は、「座の文芸」ということ。短歌のサークルは「結社」と呼ばれ指導者として中心的な主宰がいて会員は主宰の指導を受ける形式が多い。私は長い間、趣味を持たずに仕事ばかりの生活に追われていた。

ある日不摂生な生活が原因で「急性膵炎」になり、約二か月間入院した。入院中に考えたことは、これからの人生では仕事をしながらも長く続けられる教養的な趣味を持つこと。くわえて仕事以外の人的交流の場を持ちたいとも思った。退院して程なく偶然にも、短歌を趣味とする高校の先輩に出会ったことからその短歌会に入会した。毎月一回の短歌会は二十年後の今も続けている。

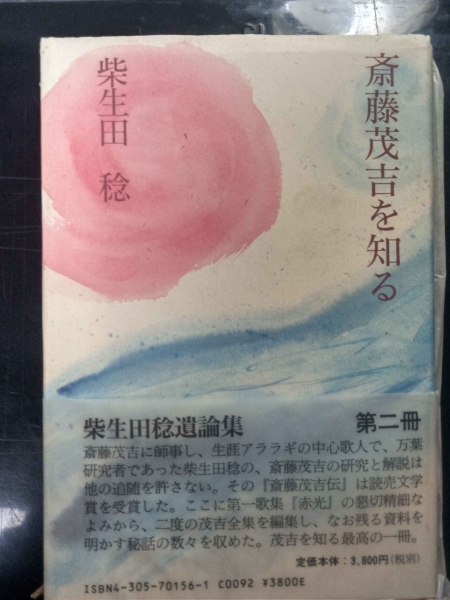

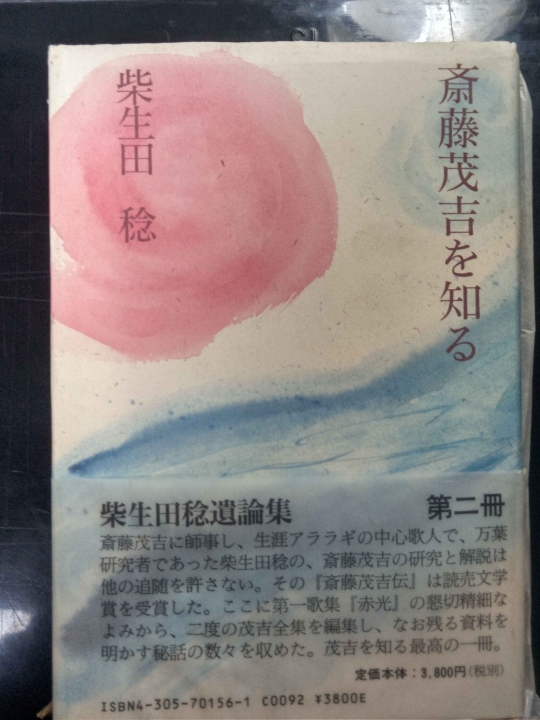

短歌作品に話を戻そう。俵万智の歌集を何冊か読んでから、他の歌人にも興味を持ち少しずつその数を増やしていった。興味を持ったのは「寺山修司」、作品例としては(五)「マッチ擦るつかのま海に霧深し身捨つるほどの祖国はありや」(六)かくれんぼ鬼とかれざるまま老いて誰をさがしにくる村祭 (七)新しき仏壇買ひに行きしまま行方不明のおとうとと鳥 いづれも口語体だがそのイメージと虚構性の強さが好きだ。そしていまは、大御所の「斎藤茂吉」や「北原白秋」へと遡っている。

エッセイ VOL.1 令和7年 11月

「ギ タ ー」

わたしは趣味でギターを弾いている。最初にギターを手にしたのは小学六年の時で、音楽の成績が良くないとのことで、父がギターでも与えれば音楽の勉強に興味を持つだろうくらいの考えだったようだ。特に指導者がいるわけでもなく、独習書を一冊買ってくれただけだから音楽の成績が上がるわけはなく、ギターは放置されていつの間にか無くなった。

社会人となり結婚をして、会社の仕事や子育てに忙しい日々が続く中でギターやあんなに好きだった洋楽ロックのことなどすっかり忘れてしまっていた。そんな生活が長く続いた。やがて三人の子供たちも独立して、わたしも六十歳の定年退職を迎える時が来た。退職後は様々な仕事をパートをしながらも時間に余裕ができたことで大学時代にはできなかったバンドでギターを弾きたいという思いが強くなった。やるからにはしっかり基礎から学びたいと考え、音楽教室に通うことに決め月三回個人レッスンを受けた。段階的に演奏技術を教わり、次第に楽譜も読めるようになった。演奏技術もだいぶ上達していろいろなジャンルをそこそこ弾けるようになった。十二年間通った教室も二年前に終えた。現在は同世代の仲間とバンドを組んで、時々ショッピングセンターや道の駅のステージにも立っている。だいぶ年数は経たがやっと大学時代の口惜しさへのリベンジを果たすことができた。これからも多くの人たちに演奏を楽しんでもらい、自分自身も楽しんで行きたいと思っている。

のど赤き玄鳥ふたつ屋梁にゐて足乳根の母は死にたまふなり

「赤光」より抜粋の20首の評(柴生田 著)を紹介しています。 ブログにお越しくいださい。

のど赤き玄鳥ふたつ屋梁にゐて足乳根の母は死にたまふなり

死にたまふ母 其の三 十四首中第十二首

(初版) 足乳ねの

「玄鳥」 日本書紀(天智紀、持統紀)に「鷰」ツバクラメと訓んでいる。

万葉集巻十九の「燕来時爾成奴等」は、「ツバメ来る時に成りぬ」とあるから、どちらかと云えばツバメの方が用例がはやく万葉調と云えるが、ここでは一首の声調の上から採られたもののやうである。茂吉の愛用した言海ではツバメよりツバクラメを本来の語とし、燕・玄鳥・乙鳥の三字を並出している。

「ふたつ屋梁にゐて」 二羽のつばめ、屋根 単なる梁とせずに屋梁としたのは、家を支える「うつばり(家を支える横木)」の意。母の死に臨んでたまたま梁にとまる「のど赤き玄鳥二つ」のすがたの鮮やかさ目に入ったというその事実だけである。

(茂吉自評『作歌四十年ありのままに直線的に云ひくだしたのも却って効果があったやう